Ho un’antica, antichissima passione per i mezzi di trasporto: cavalli, carrozze, treni, auto. E’ una passione infantile, proprio perché affonda le sue origini nei tempi – lontanissimi – della mia infanzia.

Abitavo nel cuore della città, in via De Rossi. La mia casa era raggiunta dai fischi dei treni di ben due ferrovie: quelle dello Stato e quelle delle Calabro-Lucane, oggi Appulo-Lucane. I suoni delle locomotive dello Stato erano lunghi, stridenti: arrivavano a tarda sera, nel cuore della notte, all’alba, e anche durante il giorno.

Le strade allora avevano solo la colonna sonora dei venditori ambulanti che, ad alta voce e spesso cantando, lodavano la merce in vendita e soprattutto la qualità e il basso costo.

A queste voci, si mescolavano il trotto dei cavalli, il cigolio dei carri che trasportavano merci, e lo stridere delle alte ruote delle carrozze sui pavimenti fatti di pietra lavica delle nostre strade.

Un sottofondo, dunque, che non soffocava i fischi dei treni lontani e permetteva anche l’ascolto dello sbuffare delle locomotive, i frastuoni delle ruote sui binari, il ritmo irregolare degli stantuffi, il calmo rimbombo quando il treno era ormai partito e procedeva veloce sui binari; e finanche i sibili meno acuti dei convogli e delle littorine delle Calabro-Lucane che viaggiano sul lungo rialzo costeggiante, per un lungo tratto, le Ferrovie statali e ora quelle della Bari nord.

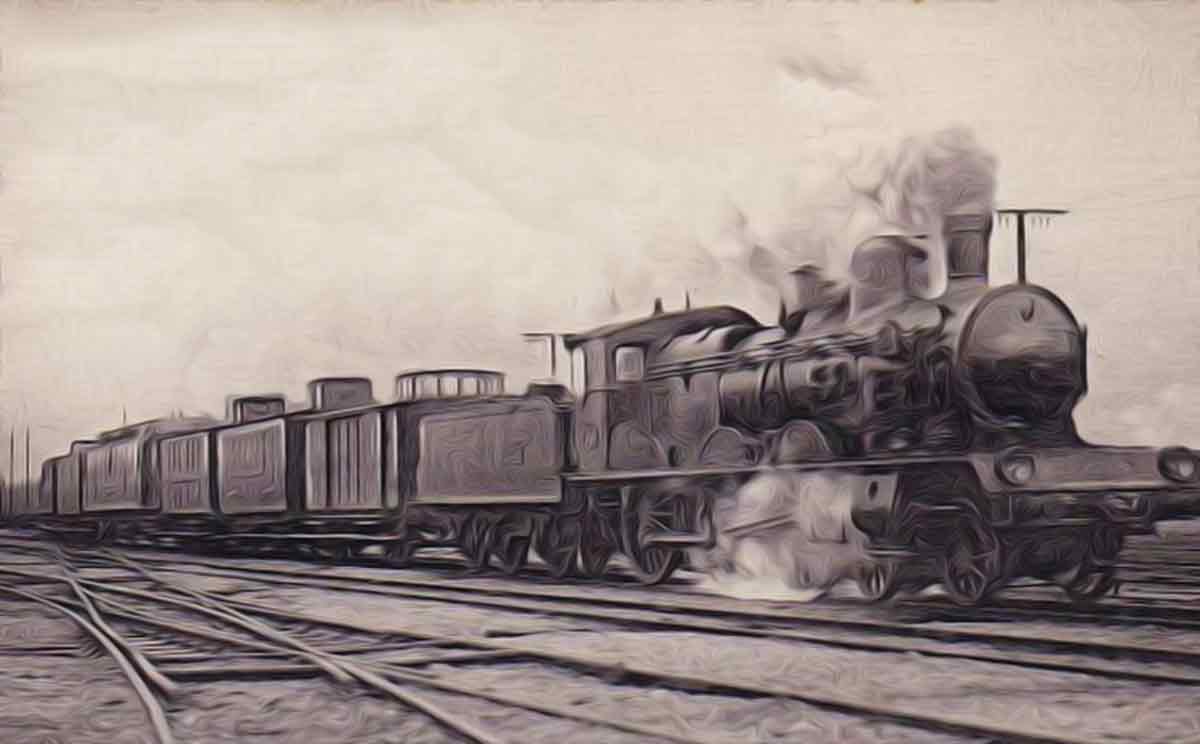

E poiché ero un ragazzo che passava lunghe ore della giornata fuori casa, correndo e giocando sul lungo marciapiede e per tutto l’isolato quadrangolare dove abitavo, fra i passanti e i negozi e l’andirivieni della strada, gli occhi andavano ai grandi sbuffi di bianco vapore che lì, alla fine di via De Rossi, incorniciavano di immense nuvole bianche nelle quali si trasformava il fumo –i treni viaggiavano a carbone- che si sprigionava dai corti i camini delle nere locomotive.

Nuvole con un magico tocco di bianco quando il tempo era scuro e riuscivano a dare, ai rosei tramonti su quella parte finale del lungo stradone che è via De Rossi, anche evanescenti fasce chiare.

Tutto quello spettacolo era ancora più bello per la sua motivazione di fondo: l’attrazione, legata alla verde età, di andare in giro…stando seduti.

Quando i nonni, i fratelli grandi, i padri ci caricavano sulle spalle per una passeggiata, quando riuscivamo a entrare in un calesse che ci scarrozzava per la città e la campagna, quando prendevamo un semplice tram, quell’essere portati da qualcuno, e da qualcosa, dava un senso di felicità. Credo sia la prima bella impressione dell’infanzia: uscire dall’incertezza delle proprie gambe per andare verso il mondo, che è poi l’isolato della propria casa, quasi cavalcando su un mezzo alato che ci porti lontano dall’incertezza e dalla quotidianità.

Il mezzo alato era, qualche volta, anche un semplice carretto trainato da un compagno.

Il treno poi , con la sua possibilità di andare lontano, lontano, lontano, era il tappeto volante che portava verso lontani porti e lidi e città e magari cieli diversi.

In quella mia via De Rossi c’era poi, accanto al fascino del paesaggio ferroviario, la presenza accattivante dei ferrovieri.

Li incontravo nel caffè di mio padre, “Antico caffè”, fondato all’indomani dell’Unità d’Italia dal mio bisnonno, marinaio; e luogo d’incontro, fino alla vigilia della Seconda guerra mondiale, di ferrovieri e artigiani e commercianti; e piccoli impiegati e operai della Manifattura Tabacchi e della Ditta Larocca, stabilimento di pomodori e marmellate, e tipografi de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e guardie municipali e finanche le guardie forestali.

La gente si sedeva ai tavolini. Leggeva – Dio, quei pochi che sapevano leggere, l’analfabetismo dominava sovrano; gli altri pregavano i più fortunati di dire quel che leggessero – la copia del giornale portata, fresca di stampa, dai tipografi.

Ma l’argomento principe, in quel momento di sosta al caffè, era la fatica d’ogni giorno. Fiorivano discorsi a pezzi e a bocconi, per lamentarsi della quotidianità e dei soprusi sui posti di lavoro; ma anche delle tante cose legate all’ impegno d’ogni giorno.

La guardia forestale parlava delle volpi alle quali aveva sparato, e dei tempi della neve in cui era stato chiuso per intere giornate, nella baracca sulle Murge.

E mangiava polenta e pane raffermo e il bricco del caffè bolliva, bolliva sempre.

Si sentivano l’ululato dei lupi – ma c’erano i lupi sulle Murge? – e il fragore del maltempo.

Poi veniva finalmente la calda estate, anche la notte dormiva sotto gli alberi.

E il fucile era sempre pronto a sparare per le volpi e i cacciatori di frodo. E guardava insistentemente verso gli altri avventori, forse fra quelli ci doveva essere qualche antico bracconiere.

Le operaie della Ditta Larocca, quella delle marmellate e dei pomodori, accennavano alla golosità dalla quale erano prese quando dovevano mettere, nelle scatole di latta, grosse e polpose pesche. “Ma come? C’erano pesche grosse e rosse e tenere. Quasi di velluto. Beh, le dovevamo mettere in scatola?”.

E se le nascondevano nel reggiseno, per succhiarsele poi quando andavano al bagno. E ridevano, ridevano a crepapelle quando i compagni vedevano i loro seni diventati all’improvviso pieni, straripanti e colmi di odore che sapeva proprio di frutta fresca.

I ferrovieri parlavano dei loro viaggi: ecco il fuochista che si lamentava di mettere, per ore e ore, palate e palate di carbone nella bocca del focolare per avere sempre sotto pressione la caldaia a vapore.

Veniva, nel caffè, lindo e pulito ma a guardarlo bene c’erano sul viso ancora segni neri, le tracce di carbone che il sapone marsigliese, pur usato in abbondanza con tutta la sua schiuma, non riusciva a detergere.

E il macchinista , quello che guidava la possente locomotiva, raccontava che sotto il cavalcavia riusciva a frenare la velocità del treno e a scaricare quando più vapore potesse: per fasciare, in quel che si riteneva un salutare toccasana, i ragazzi ammalati di pertosse.

Sostavano a lungo sul ponte ferroviario, per respirare quel fumo che li avrebbe guariti. Erano tutti avvolti in scialli e sciarpe e mantelli, i genitori e i nonni accanto; e il macchinista sprigionava più vapore che potesse per aggomitolarli in quella nebbia acquosa e salvifica.

Il fuochista diceva, di quel suo collega più elevato di grado e del quale pure aveva invidia per la sua categoria, diceva che era un brav’uomo; ma anche con un culo grosso così.

I treni da lui guidati arrivavano sempre in orario; no, non era fortuna, non era nemmeno l’organizzazione ferroviaria del tempo che facesse arrivare i convogli all’ora giusta. Lui aveva inventato un marchingegno, un aggeggio che aveva fatto lui stesso.

I ferrovieri, diceva, sono bravi. “Noi prima di entrare in ferrovia- diceva- dobbiamo fare il capolavoro “. Il capolavoro era una ‘prova’, oggi la prova si chiama test, che doveva dimostrare l’abilità e la prontezza manuale e finanche l’ingegno dell’aspirante. Il macchinista così aveva preparato chissà quale congerie : la inseriva al momento opportuno e la locomotiva acquistava quella velocità necessaria a farle superare i ritardi.

Era in gamba, quel macchinista-inventore. Molti colleghi lo tenevano d’occhio, anzi erano andati a spiare sulle sue locomotive. Non avevano però mai scoperto cosa fosse quella invenzione che lo faceva arrivare sempre in orario.

C’era anche il lampista, che raccontava barzellette sui colori delle sue lampade e si vantava anche di aver salvato, con gli accorti e immediati lampi delle sue lanterne, chissà quanti immani disastri ferroviari. Metteva un po’ di fantasia, si capisce, nell’effetto delle sue multicolori lampade.

C’erano anche i calderai, che erano un po’ tutti sordi a forza di lavorare nelle caldaie per ripararle e renderle adatte al loro lavoro. Descrivevano la difficoltà del lavoro, le lunghe ore nelle quali erano calati proprio dentro le caldaie e si accorgevano, dal martellare sulle pareti, dov’erano i difetti e le rotture. Naturalmente erano subito presi in giro: ma come? siete duri di orecchio e poi, da un rumore flebile come un fiato, indovinavate subito il guasto? Che razza di sordi siete ,allora? E i poveracci a giustificarsi di esser diventati tali a forza di martellare per anni e anni, di essere chiusi, per ore ed ore, in quelle soffocanti caldaie da riparare.

C’erano gli operai del sollevamento vetture, che lavoravano sotto i vagoni percorrendo lunghe ed umide trincee: e raccontavano di guasti microscopici che nessuno riusciva a riparare, ma che loro, con occhio esperto, riuscivano a individuare in qualche bullone, in qualche dado lì, nessuno mai avrebbe pensato che fosse proprio lì, in una minuscola cosa, la causa di un misterioso guasto e di un curioso rumore durante la corsa delle vetture.

I racconti erano anche sospesi fra l’elogio del compagno ritenuto caro e la pesante ironia per coloro che non ritenevano amici. E parlavano dello scambiarsi delle colazioni ma anche dell’arte di far scomparire le più succulente e consumarle poi in barba a chi l’aveva gelosamente portata e nascosta nel suo armadietto.

Racconti di brava gente e risate e risate a non finire quando vedevano i militi della polizia ferroviaria – in quel tempo organizzata in seno alla Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale, cioè un’istituzione politica del regime- che vigilavano sui binari scattare rigidamente sull’attenti e presentare le armi al passaggio del treno. Anche perché quell’impettito saluto era accolto dalle pernacchie e dalla sghignazzate dei viaggiatori salutati con quella marziale esibizione di armi.

E raccontavano di donne fascinose che viaggiavano nei treni nella notte, di misteriose viaggiatori- spie? o giocatori di azzardo? – che occupavano i wagons-lits o le carrozze restaurant, di bambini trovati soli per viaggi lontani, lontanissimi.

Il fascino del treno trovava così, anche in quei racconti che all’alba, o in pieno giorno e anche nelle tarde serate del caffè, quegli uomini che facevano viaggiare i convogli ferroviari narravano alla gente che poco sapeva delle cose del mondo.

Ma arrivò anche il tempo in cui incominciammo ad andare per treni.

Fu quando mio fratello partì soldato e andammo tutti alla Stazione Centrale da dove partivano i treni che andavano lontano.

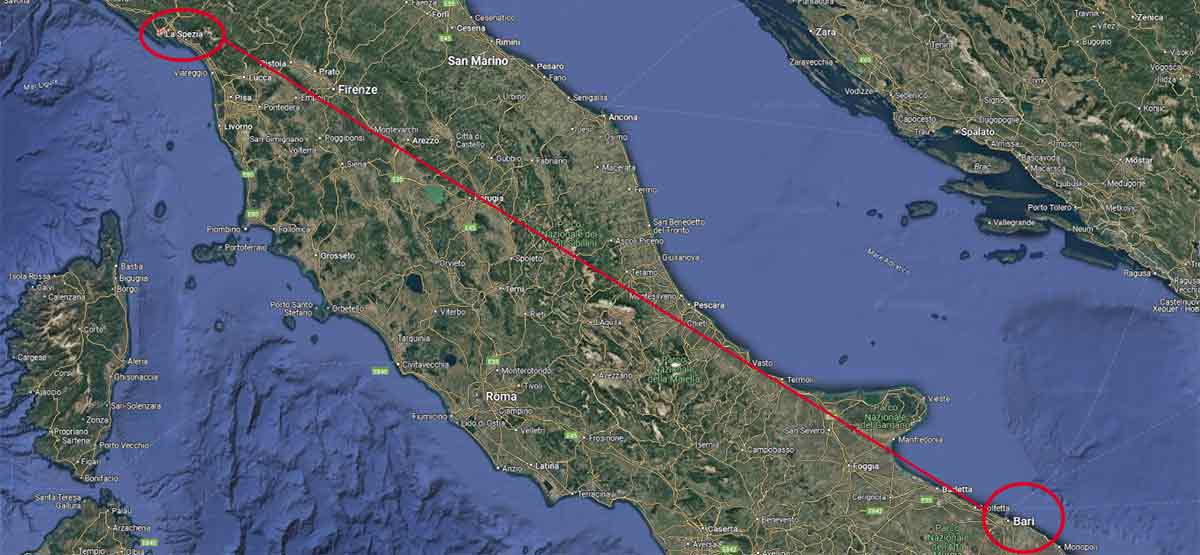

Mio fratello doveva raggiungere La Spezia, era marinaio di leva.

Tutta la famiglia lo accompagnò alla stazione che allora era coperta da una grossa tettoia: e tutto, lì sotto, sembrava scuro, i rumori erano assordanti, il fumo soffocante; e tutto si rivestiva di nero, anche il bianco fumo delle vaporiere .

Il convoglio era stracolmo di ragazzi, tutti i parenti speravamo che la partenza fosse ritardata, così potevamo vedere ancora mio fratello al finestrino, il naso arricciato per non far apparire le lacrime.

Poi apparve un imponente capostazione, aveva una lunga giacca a coda, come quella dei tait; un berrettone rosso pieno di greche dorate.

Arrivò lentamente, guardò la gente, poi estrasse dalle profonde tasche del suo tait una tromba: e vi soffiò dentro gonfiando le gote.

Un suono argentino giunse sotto la grossa tettoia, la locomotiva fischiò , il treno si mosse e un agitare di fazzoletti e lacrime.

Ma dov’era La Spezia? Sì, ci doveva essere il mare, quale mare? Sì, i nostri fratelli andavano lì per fare i marinai.

C’era dunque il mare a La Spezia, allora, come a Bari.

Avevo cinque anni, parlavo il dialetto, non andavo a scuola e non conoscevo le città. Ma era incominciato il tempo anche per i nostri viaggi partendo da quella che veniva indicata come la Stazione Centrale.

Non era lontana da via De Rossi: ce ne accorgemmo quel giorno della partenza di mio fratello e potemmo vedere che sorgeva in una grande piazza. Questa imponenza confermava che di lì si partiva per i viaggi importanti: ecco così quello di mio fratello che di lì era partito per andare a fare il militare.

Mio padre poi raccontava che, quand’era ragazzo, aveva visto passare dalla Stazione la “Valigia delle Indie“. Ma cos’era la “Valigia delle Indie“?

Era un convoglio ferroviario che unì, ininterrottamente, Londra a Brindisi, dal 1870 al 1914. Attraversava i principali Paesi europei, e in questo itinerario passava quindi anche da Bari, portando inglesi e indiani; e merci e documenti e carichi di sterline e di stoffe; e viaggiavano finanche spie e belle dame e compassati gentleman dell’impero britannico.

Tutto il “rapporto” insomma tra l’India e la Gran Bretagna era affidato a quella , un convoglio famoso e misterioso, evanescente e blindato: due sleeping-car, due furgoni con le sentinelle sui terrazzini.

Da Londra, il tragitto toccava Ostenda, Basilea e Bologna. Il convoglio era atteso a Brindisi da un ultrarapido steamer che proseguiva, a tutto vapore, per le Indie attraverso il Canale di Suez.

Il viaggio durava dodici giorni e tutte le vetture portavano, vistose, e dorate, le lettere V.R., Victoria Regina: ai finestrini apparivano ufficiali alti, in brillanti e attillate uniformi. Dalla “Valigia delle Indie” sbarcò, a Brindisi, Gandhi portando una capra al guinzaglio. Era il suo rifornimento di latte.

Dopo 44 anni di servizio, nel 1914, quando scoppiò la Grande Guerra, anche la “Valigia delle Indie” smise di attraversare l’Europa in fiamme.

E mio padre, quel treno, l’aveva visto transitare dalla imponente Stazione di Bari Centrale.