Capitolo 1

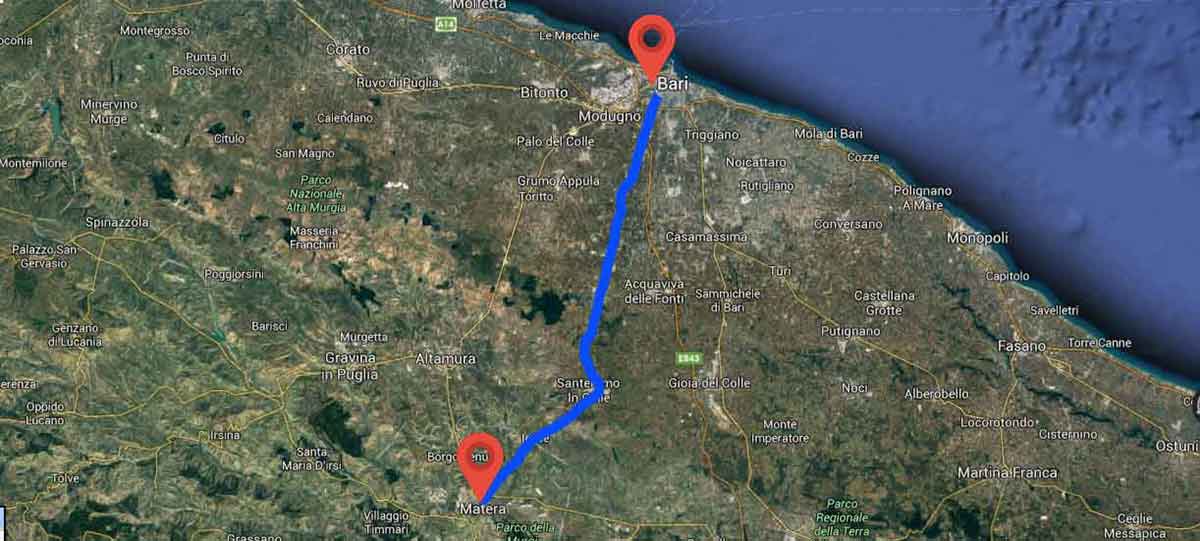

Ora vivo nella grande città tutta affacciata sul mare. Non dimentico però la mia terra d’origine.

Sono nata in Basilicata, a Matera. E quando qui sento lo scirocco e il maestrale e la tramontana che profumano di alghe, non scordo l’odore di rosmarino e della mentuccia e dell’origano fresco delle colline lucane.

Né dimentico – ricordo anzi come in un sogno – i parenti, gli amici, i luoghi, le case che abitammo nel tempo in cui vivevamo laggiù.

Sono stata a Matera sino all’età di dodici perché mio padre aveva lì un buon posto. Dirigeva la sede di un’importante azienda, era sempre impegnato e indaffarato e tanta gente veniva a trovarci.

Papà però non ci stava volentieri a Matera. I miei – sì, me li ricordi questi lunghi discorsi a tavola – contavano le ore, i giorni, i mesi da quando erano arrivati.

Facevano anche il calcolo di quanto ancora sarebbero rimasti in quella provinciale città dove c’era una vita monotona, non esisteva un luogo di vero divertimento, una persona davvero amica. In Puglia era tutta un’altra cosa .

Francamente io non li capivo.

La città era piccola ma veniva spesso la zia a trovarci e poi andavamo spesso nei giardini pubblici o nel piccolo campo verde del molino del cognato di mia zia. Vi dirò che mia zia era la sorella di papà che viveva lì per aver sposato un materano.

Al giardino mi portava la domestica – domestica? una delle tante ragazze di provincia che ogni tanto era raccolta in casa, per aiutare la mamma nelle sue faccende. La richiesta partiva da mio padre, ai suoi tanti amici della provincia: “Non vi sarà difficile trovare una buona ragazza per mia moglie. Le diamo una buona paga, un letto, tanto rispetto. Vedete un poco voi”.

E gli amici trovavano sempre una ragazza che voleva venire in città. E con la ragazza di turno me n’andavo nel giardino, all’aperto, fuori della casa che era un poco umida.

Per me Matera era il più bel paese del mondo e non capivo perché i miei volessero andarsene via. Papà non era venuto di buona voglia in quella nuova residenza. Lo avevo appreso nelle solite conversazioni a pranzo. Il trasferimento era stato voluto da un pezzo grosso che ce l’aveva con lui perché era dalla parte del sindacato.

Sì, sindacato dicevano a tavola e parlavano a lungo mio padre e mia madre di operai, di paghe. Di scioperi, di questa e quella norma contrattuale. Dicevano tante cose con il risultato che io allora non avevo idee di queste; e se adesso ricordo con una certa approssimazione è perché quando tornammo in Puglia compresi meglio quei temi che , ragazzina, mi sembravano proprio astrusi.

Capivo come essi fossero stati alla base delle sofferenze – ma erano proprio tali? Lui aveva sempre un’amabile ottimismo anche se poi lo definiva “pessimismo manzoniano”. Una cosa però mi appariva sempre più chiara: papà era in Basilicata proprio per quelle ragioni.

Avevo timore così che , quelle ragioni che lo avevano portato al trasferimento, sarebbero state le stesse a farlo tornare a Bari. Era un atto istintivo, direi molto femminile: avvertivo che quelle cose avessero un’andata e un ritorno.

Capitolo 2

Venivamo intanto spesso a Bari. Nella città dei miei mi sentivo estranea, volevo tornare subito alla mia casa, al mio giardino, ai miei giochi nel molino di mio zio.

In Puglia papà e mammà andavano pieni di vita, di entusiasmo, andavano a trovare amici, parenti, vecchi colleghi. Ed io a sopportare baci, carezze, caramelle, la frase sempre ripetuta: “Oh, questa è la bambina nata a Matera”. Era una grande noia.

Sì, mi piaceva il viaggio in macchina attraverso le verdi colline, le Murge brulle con vasti deserti senza alberi.

Ricordo sempre Altamura che appariva all’improvviso con le sue casa antiche, ora piene di artigiani ora dimora e punti di vendita delle loro merci.

Nel bel mezzo di tutte quelle catapecchie la vecchia cattedrale con gli scuri leoni che le si affiancavano sul bel portale.

Una volta papà volle fotografarmi in groppa ad uno di quei mostri. Ricordo il mio pianto disperato non appena fui lasciata su quella dura e fredda pietra, le miei mani sulla criniera dove non c’era alcun appiglio, i miei più in là a dirmi di non fare capricci e di non muovermi: per non rovinare il capolavoro fotografico di mio padre.

Dopo le Murge, i mandorli e gli ulivi diventavano i personaggi di boschi immensi dove i loro tronchi assumevano figure di strani mostri, di draghi a più teste, di ricettacoli per ladri e assassini ma anche per Gesù, San Giuseppe e la Madonna quando erano in fuga per salvare il loro bambino dall’ira di Erode.

Il quale fra l’altro, sicuramente, nascondeva gli scherani nei tronchi, facendoli diventare alberi immensi pronti a spuntare nel divin silenzio verde della campagna infinita per staccare le teste ad almeno mille bambini.

A questi pensieri mi rannicchiavo nel mio piccolo angolo dell’auto, sicuro nido contro le avversità del mondo.

Avvertivo intanto papà che aveva fermato l’auto, accanto ad un muricciolo e faceva osservare a mia madre come gli alberi si susseguissero gli uni dietro gli altri, estendendosi all’infinito. Una catena di tronchi chi sapeva dove incominciasse e chissà dove si sarebbe conclusa.

E diceva che quando veniva solo ai suoi compari di campagna, era affascinato da tutti quei tronchi che andavano lontani e forse creavano luoghi di briganti, di malfattori, di gente di malaffare.

Il gran silenzio campestre rendeva ancora più misterioso quel lungo andar lontano per cui arrivava alla casa di campagna del compare con il batticuore.

Ma non vide mai uscire briganti e malintenzionati e nemmeno carabinieri a cavallo.

Capitolo 3

Papà poi raccontava che quei compari erano anche grandi cacciatori. Dio mio, grandi. Pensavano loro di fare grandi carneficine quando andavano a caccia. In realtà le prede erano poche.

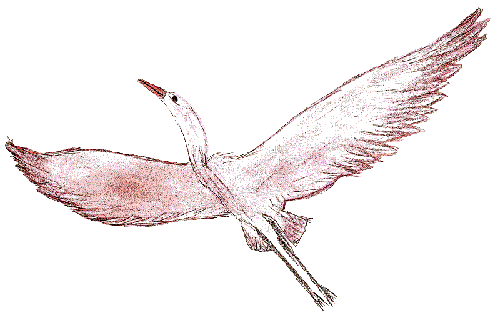

Avevano la pazienza però di raggiungere luoghi lontani, specialmente le zone di passo dalle quali passavano stormi che venivano dall’Africa e si spargevano per l’Europa.

Loro si rintanavano per tutta notte in specie di botti vicino al mare, dormendo poco, gli occhi attenti al momento in cui sarebbero passati gli stormi e avrebbero fatta la loro caccia grossa.

Il compare di papà era convinto che un giorno avrebbe mirato ad un airone.

Gli aironi passavano a centinaia e lui voleva come preda l’uccello imponente ricco di piume. Narrava spesso questo sogno di vecchio cacciatore.

Un airone maestoso per dare dignità alla sua lunga attività venatoria. Ma più che il gusto della preda, era il desiderio di raccontare ai suoi che, in una battuta di caccia, aveva fatto un magnifico colpo.

Lo avrebbero saputo tutti al paese, chissà anche nelle città vicine, può darsi nel mondo.

Un airone è un uccello superbo, degno d’un buon cacciatore.

Accucciata nel mio angolino, anche quei discorsi mi mettevano angoscia e, nel timore che apparissero cacciatori feroci e immensi aironi – la macchina era ferma, il caldo e il silenzio dominante – scivolavo fra le braccia di mia madre accanto al volante. Mi stringevo allora a lei, m’avvolgevo nel suo cappotto e lei mi copriva il viso con le sue mani ed usciva nella frase amorosa e ricorrente: “ Ma questa bambina ha la febbre”.

Ed erano le sensazioni di un giorno in campagna sepolto dagli alberi, dal caldo, dalla fantasia dei piccoli e dei grandi. E dal cielo che prometteva qualche nera nuvolaglia.

Papà incominciava a borbottare: “ Solita storia. Un poco che ci fermiamo al sole , all’aria, al soffio delle Dolomiti, e la bambina prende la febbre. Ma è il caldo dell’auto. Non senti? Qui è un forno. Allora sai che dico? Via, si parte. Addio al momento verde. E vedrai che la febbre passa”.

Mia madre mi passava la mano sulla fronte . Incominciavo a prendere sonno, in quella vecchia macchina di mio padre che ora aveva ripreso la corsa, il verde ai finestrini, gli alberi in fila, qualche cane sulla via, Bari e la Puglia ancora lontane.

Capitolo 4

Quando arrivavamo a Bari il viaggio perdeva subito d’interesse. Mi trovavo fra un mare di macchine, strade lunghe, scure, senza un albero.

Ero perduta fra quei palazzi alti e dovevo girare per tanti negozi. Mia madre acquistava solo in questa città le scarpe per papà e i vestiti per me, ma anche la gonna per lei. Bisognava allora girare per tanti negozi .

Era un tormento andare avanti e indietro, la mano nella mano, grida di terrore se appena lasciavo andare la stretta. No, non mi divertivo. Anche papà mi voleva far vedere la vecchia città, la casa di sua madre, la sua scuola.

All’imbrunire mia madre incominciava a dire che bisognava andare, non era consigliabile viaggiare di notte. Si può forare una ruota, andare in avaria il motore e che sarebbe successo con la bambina piccola?

Quella preoccupazione per me non m’interessava proprio . Che mi sarebbe successo? Ero invece tesa a sentire la conferma che all’imbrunire saremmo partiti.

Volevo tornare alla mia casa in Basilicata. Mancavamo già da molte ore e la casa laggiù mi sembrava lontana, tanto lontana, che facevamo in quella grande città?

Dio mio, ero con i miei, ma mi sarei sentita molto più sicura fra le pareti domestiche dove si fugavano tutte le paure, c’erano i miei angoli preferiti, il lettino caldo pieno di bambole.

Mi accorgevo intanto che le strade baresi diventavano meno popolate, le vie del centro erano lasciate e prendevamo le vie della periferia.

Vedevo il cruscotto acceso nel buio della vettura, il viso di mio padre teso nella guida, mamma che man mano s’abbandonava al sonno, sfinita per il gran girare per i negozi; e per qualche parente che pure s’era riusciti a raggiungere.

Quando la macchina prendeva la Nazionale la velocità era sostenuta, ma rallentava sulla salita più alta della Murgia per poi all’improvviso fermarla .

E m’indicava soprattutto Bari che ora si vedeva lontanissima, città immensa con le macchie gialle della sua illuminazione, con il faro che campeggiava gigantesco sul mare e mandava pallidissimi riverberi alle colline.

Papà diceva che quando vedeva la sua città dall’alto la vedeva così lontana da essere sopraffatto da una grande tristezza.

Laggiù c’erano i suoi, gli amici, le gialle luci illuminavano le sue antiche scuole, i professori, gli uffici nei quali aveva lavorato.

Ora li aveva sotto di sé, quasi poteva sfiorarli con una mano e ritrovare all’improvviso tante cose perdute.

Mia madre si svegliava dal suo sonno stanco di compere e lo invitava ad andare più veloce.

Non vedeva che la notte avanzava sempre più? Deciso, papà si tuffava a tutta la velocità nel buio che ora era davanti a noi.

Capitolo 5

Da quando lasciammo Matera, abitiamo in un palazzo a 7 piani. Ci sono due appartamenti per piano, quindi 14 famiglie ma non ci conosciamo per niente.

Vediamo apparire delle persone, specialmente accanto all’ascensore, ma sembra che tutti abbiano una fretta del diavolo, per evitare non d’incontrarsi ma di guardarsi per un istante negli occhi.

Al massimo conosco la signora che abita l’appartamento accanto al nostro. Ho saputo che il marito, un signore robusto con le lenti, lavora in una fabbrica di lampade al neon.

Qualche volta scorgo la porta della sua casa aperta e uno sguardo veloce mi fa notare l’attenzione con cui lustra la casa, lucida i pavimenti , i mobili, le maniglie delle porte con una velocità da record.

Non appena si accorge che la porta è aperta, corre a chiuderla con la stessa velocità record con cui tiene luminosi porte, maniglie, pavimenti, mobili, candelabri.

Nell’appartamento del secondo piano abita un cancelliere del Tribunale, alto, distinto, dice sempre per primo “buongiorno” ed ha sempre un bel sorriso per me, quando c’incontriamo per le scale.

La casa di Matera aveva invece un solo piano e sul pianerottolo c’era un impiegato della Questura.

Lo vedevo uscire la mattina e tornare a mezzogiorno con la borsa della spesa; poi usciva il pomeriggio presto e chissà a che ora tornasse la sera. No, non mi ponevo il problema.

Mi sarebbe piaciuto conoscere a che ora concludesse la sua giornata. Io avevo in realtà due osservatori dei quali mi dovevo pur servire. Non andavo a scuola e quelle due finestre erano il centro della mia vita.

Da quella della cucina vedeva il ballatoio che dava sulle scale e quindi avevo sotto tiro la porta del nostro vicino; in più ero in possesso anche del balcone che s’affacciava sulla strada.

Una strada per modo di dire, incuneata fra case basse, non aveva acciottolato, né marciapiede. Solo terreno fangoso, perché era la traversa di una stradina secondaria.

Il mio balcone era però imponente: dominava, sovrano, quella piccola zona prospiciente casa mia. In un angolo della ringhiera avevo il mio panchetto, i miei giocattoli. Ma il gioco preferito era avere sempre gli occhi giù, sulla strada dissestata per vedere cosa avvenisse.

La mattina c’erano i carri agricoli con le loro stanghe alzate verso il cielo. Non erano molti, perché i più la mattina presto erano attaccati ai cavalli per portare uomini, semenze, attrezzi di lavoro, grossi pezzi di pane che dovevano durare intere settimane.

Nell’angusta stradina, in un angolo, avvolto nella sua nera mantella, c’era spesso il nostro padrone di casa. Non andava in campagna, anche se la mattina sorvegliava la partenza dei suoi parenti e dei pochi operai che aveva. Il suo regno era quell’angusto pezzo di strada vicino alla sua casa.

Rimaneva così lunghe ore al sole , il cappello unto per i molti anni che sfidava la sua testa e il sereno e l’intemperia, calcato in testa, lo sguardo un po’ truce perché aveva un occhio curioso. Spesso lo sentivo litigare- o parlare concitatamente?- con la moglie.

Non stava mai fermo: s’alzava spesso, si dava ad aggiustare qua e là un suo scassato carro agricolo che aveva deposto in un punto un po’in disparte. Oltre al suo stato di abbandono, aveva il colore di quegli oggetti che per lungo tempo stanno, scoperti, al sole. Aveva assunto uno stato di non colore con i raggi solari che man mano gli bruciavano i vari pezzi di quello che fu il carro che raggiungeva la sua campagna.

Non aveva nemmeno, in un canto, le sigle del suo nome e cognome, con le quali i contadini segnavano la loro cose più importanti.

Eppure era il nostro padrone di casa che, passando tanto tempo in quello stretto spazio della sua proprietà, finiva con il diventare lui il mio compagno di strada. M’era dolce trascorrere tanto tempo su quel balcone. E il vecchio padrone, senza saperlo, mi faceva lunga compagnia.

Notavo che teneva d’occhio anche il portone di casa, quello con un lunga scala senza ringhiera che portava alle nostre case. Chiunque vedesse che entrava, lo avvicinava per chiedergli chi fosse, che volesse, dove andasse. Beh, questo mi piaceva : mi sentivo protetta.

Uscivo sul balcone, guardavo giù e, nella piccola via fangosa e quasi sempre deserta, quella specie di angelo custode dall’aspetto ruvido, era per me un motivo di piacevole curiosità. Sentivo però dire dai miei che, quel vecchio, fosse ricco e avaro, chissà quanti soldi avesse cucito nei suoi materassi. A tavola si parlava anche di queste cose. I contadini non mettevano soldi in banca, nemmeno negli armadi e nei comò. Le loro casseforti erano i materassi.

Quando si stancava ad andare su e giù, a stare seduto alla sua piccola sedia di paglia, apriva la porta di un cortiletto fatto di fragili, e non molte solide mura. Dalla finestra vedevo la porta, ma oltre non c’era il tetto. Appariva solo un piccolo vano, un deposito con tre muri e una facciata formata da una cancellata, quasi tutta di ferri contorti, ora a forma di piante ora costellate da oggetti ovali che sembravano campanelli: la cancellata si divideva in due parti ed era l’aereo ingresso di quel piccolo locale.

Potevano dare l’impressione, per la loro struttura, di un ingresso e lo confermavano l’apparire e sparire di tanti uccellini che sembravano andarsi a posare nel loro piccolo nido. Ma il padrone non pareva pensasse a loro e notavo, quando s’alzava, che anche lui si serviva di quel piccolo – grande nido mettendo, e togliendo, sacchetti di granone, di chissà che semenze, di carbone, in barba agli uccellini che, quasi contemporaneamente, s’infilavano dai larghi fori delle due cancellate. Che non erano mai chiuse, quasi sempre semiaperte.

Se ad un certo punto sembravano sbarrate, s’aprivano da sole. Non si spalancavano completamente ma stabilivano uno spazio dal quale entrare.

E questo facile ingresso era del vecchio e di tutto l’armamentario che movimentava il piccolo deposito suggellato da quei due portali.

Notavo anche che il vecchio vi portava serti di pomodoro, vecchi brandelli di traini, anche prezzemolo e foglie d’alloro. Con il suo passo claudicante ora sistemava una cosa ora un’altra; e, quando era evidentemente stanco, prendeva il setaccio e puliva l’orzo, l’occhio sempre attento – non quello curioso – alla porta della casa.

Lo poteva fare perché il muro non era poi tanto alto e la porta che immetteva in quel recinto era sempre aperta.

Capitolo 6

A mezzogiorno – e il segno era dato dal colpo di cannone che sparavano dalla collina dov’era insediato il Castel Tramontano – lo chiamava la moglie, il pranzo era pronto, e quel pezzo curioso di strada rimaneva deserta.

E io sempre sul balcone, papà in ufficio, mamma pure. La domestica puliva la nostra casa, due stanze e accessori, cucinava e io, seduta sul mio panchetto, sul balcone avevo già cambiato più volte il mio posto di osservazione, per prendere ora un po’ di più il sole, e trovare anche l’angolino ventoso.

Avvertivo dall’odore che la ragazza aveva già messo a cuocere, non so, pomodori, patate, legumi. A volte mi raggiungeva sul balcone, mi tirava un pizzicotto o mi dava un bacio, contornandoli di parole dialettali che sentivo affettuose. Quando preparava il ragù, tagliava una fetta di pane, lo cospargeva di salsa e me lo faceva mangiare, assicurandosi che non mi sporcassi. E poi, sempre cantando come cantando era apparsa sul balcone, mi lasciava sola nel mio cantuccio.

Io intanto ero in attesa che il padrone di casa, finito di pranzare, se ne tornasse nella strada.

Nel pomeriggio gli faceva compagnia la moglie, una vecchia minuta, appariva rattrappita, il viso pieno di rughe. Avevano anche un figlio, calzolaio. Non lo vedevo spesso e le poche volte che mi capitava di scorgerlo, ero convinta che avesse un viso curioso, come di un giovane sempre accigliato. Quando usciva di casa, si guardava attorno sospettoso. Rimaneva un po’ fermo, poi faceva qualche passo, guardava ancora avanti e indietro e si fermava. Non alzava mai lo sguardo in alto e certamente non mi avrà mai vista sul balcone, il naso fra i ferri della ringhiera a guardare il nulla di quella strada deserta.

Nelle giornate fredde e piovose, naturalmente perdevo il mio posto sul balcone. Dovevo rimanere in casa, ma non nella camera da letto. C’erano i mobili buoni e nuovi, sul letto la coperta buona, temevano sempre che, con le mani sporche, potessi rovinare i beni di famiglia. La mia destinazione allora era il tinello. Mai nella cucina. C’era il pensiero fisso di mia madre che, se fossi andata in cucina, sicuramente sarei stata investita dall’acqua bollente della caldaia.

Nel tinello c’era un grande quadro: in una cornice brillante appariva un olio dove un estroso pittore aveva dipinto una grande masseria con tante galline sparse nell’aia.

Dio, galline per modo di dire, un segno sul quale s’ergeva un altro segno rosso a raffigurare la cresta.

Quand’ero piccola, mi facevano mangiare di fronte a quelle galline e mi dicevano che volevano il mio cibo, facevano pio pio, ora sarebbero uscite dal quadro e m’avrebbero tolto la merenda. Io credevo a quelle galline, due segni rossi, compresa la cresta .

Quel tinello era una stanza cieca, solo in alto c’era un finestrino che si apriva con una corda. Di là vedevo lembi di nubi e, quando il tempo era splendente, appariva un pezzo di cielo.

Pareva che entrassero i tuoni e i lampi nelle notti in cui mi svegliavo perché c’era il temporale. D’estate era una stanza molto calda così com’era fredda d’inverno.

Non avevamo un riscaldamento sufficiente, a dire il vero poche stufe elettriche, e un giorno il soffitto si riempì all’improvviso di migliaia di gocce. Fecero un gran spettacolo: sembravano tante piccole perle spuntate nella nostra casa.

Ma papà chiamò infuriato il padrone di casa e io, sentendo il suo passo pesante sulle scale, m’andai subito a nascondere nella camera da letto.

Fecero una lunga discussione, difetto di costruzione, soffitto senza catrame, nessun supporto di protezione contro l’umidità. E così via dicendo, finché non sentii che il padrone con l’occhio curioso se ne scese lentamente per le lunghe scale.

Un’ altra volta in cucina trovammo un bel fungo, grosso, come quello delle fiabe, attorno al quale, nei boschi, si riunivano gnomi e nanetti. Altra venuta del padrone, altre storie con quell’uomo dall’occhio curioso. I miei non finivano mai di lamentarsi, ma perché poi?

Era bella la casa di Matera. Da un finestrino vedevi nubi e cielo. E c’era la possibilità di riempirsi di perle e anche di funghi da boschi. Dove potevi mai trovare una casa così fantastica? Non certo nel palazzone di Bari, 14 famiglie, 7 piani e niente funghi e nemmeno gocce d’acqua come perle.

Una notte ci fu un gran tempesta. Mi svegliai di soprassalto e mi pareva che tuoni, fulmini, e lampi entrassero anche in casa da quel finestrino con la funicella del soggiorno.

Mi addormentai solo all’alba, quando sentii che pian piano la tempesta s’allontanava. Forse verso il mare, forse verso Bari, la città dei miei.

La mattina vidi che c’era un grande quiete, anche se il sole era pallido. Andai subito sul balcone. Che era successo sulla strada sottostante e sulle cose del padrone di casa? L’acqua era stata abbondante, i fulmini e i lampi e i tuoni sembrava volessero travolgere tutto l’universo. Invece giù tutto era in quiete.

La strada, il piccolo recinto con la casa-nido con le inferriate per porta. No, le inferriate sembravano chiuse. Non sembravano: erano proprio sbarrate. Eppure erano sempre socchiuse per consentire la facilità d’ingresso, e doveva essere questa l’idea geniale del vecchio padrone di casa dall’occhio curioso.

Ai piedi dell’inferriata si vedevano intanto tante penne multicolori, proprio i colori dell’arcobaleno. Guardai meglio, era una mia impressione il colore dell’arcobaleno, o c’erano veramente penne colorate? Guardai con più attenzione. Sì, penne colorate. O ero io che vedevo tanti colori?

Il cielo si stava facendo sempre più scuro, forse il temporale tornava con tutti i suoi lampi e i tuoni. In quel momento un lampo si scatenò e illuminò la strada, seguito da un tuono altrettanto fragoroso.

Fu allora che si aprì all’improvviso la cancellata e apparve un airone, un airone magnifico con tutto il suo splendente piumaggio.

Ma era un vero uccello o erano gli occhi della mia fantasia a vederlo? Intanto il volatile aveva preso il volo. Eccolo, appariva sempre più in alto. Forse andava verso i Sassi della vecchia Matera, forse andava verso Metaponto dove c’erano il tempio di Pitagora e il mare immenso.

Guardai meglio in alto. Non c’era più nulla e la pioggia cadeva violenta. L’avevo visto l’uccello, o no? Tornai in casa, andai nel tinello, il finestrino era chiuso, e la pioggia batteva sul vetro e il tuono, piano piano, sembrava andarsene lontano, lontano, lontano.

Grazie papà

Jenny